Date de notre séjour : 22 février 2017

Après notre visite de Bangkok, nous nous sommes mis en direction du Nord du pays. Pour notre première étape, nous avons choisi d’aller visiter Ayutthaya, qui se trouve à environ 2h de trajet au Nord de la capitale. Et, afin d’avoir une expérience locale, nous avons opté pour le train afin de nous y rendre. Nous savions que ce moyen de transport est lent, pas très fiable et que les horaires ainsi que les temps de trajet sont très aléatoires. Mais bon, l’idée de prendre un train, comme les locaux nous séduisait beaucoup… et en plus, c’est moins cher que le bus ! Nous nous sommes levés afin de prendre le train qui était annoncé pour 8h30. Un taxi nous a amené à la gare, nous avons acheté sur place (aucun souci de place) des billets troisième classe (la plus roots) et sommes montés dans le train et avons posé nos sacs à côté de nous. Nous étions assis sur des banquettes qui n’étaient pas très confortables. Des gens sont venus s’installer près de nous, il y a également des moines qui étaient assis un peu plus loin (dans une zone du wagon qui leur est réservée). Mais il faut dire que, pour l’essentiel, c’était des touristes qui étaient les plus présents dans le wagon!

Dans la gare et dans le train

Comme prévu, le train n’est pas parti à l’heure… nous sommes partis avec une petite heure de retard. D’après ce que j’avais lu sur des blogs de voyage, ça aurait pu être bien pire. Au final, j’ai trouvé que le train n’était pas aussi lent qu’on le pensait et nous sommes arrivés à Ayutthaya, comme prévu, deux heures plus tard. Nous avons pris un tuk tuk qui nous a amené à notre hôtel. Comme il faisait très chaud, qu’il y a de nombreux sites à visiter dans une zone étendue (et qu’on était un peu faignants), nous avons choisi de louer un scooter pour aller faire nos visites de la ville.

Aperçu historique

L’État siamois basé à Ayutthaya, dans la vallée de la Chao Phraya (แม่น้ำเจ้าพระยา), s’est développé en absorbant le royaume de Lavo (Lopburi), et s’est agrandi vers le sud en suivant les migrations des Thaïs.

U Thong était un aventurier prétendument descendu d’une riche famille marchande chinoise ayant des relations matrimoniales avec la royauté. En 1350, pour échapper à la menace d’une épidémie, il a déplacé sa cour au sud dans la riche plaine inondable du fleuve Chao Phraya. Sur une île du fleuve il a fondé une nouvelle capitale, qu’il a appelée Ayutthaya (son nom complet est Phra Nakhon Si Ayutthaya, พระนครศรีอยุธยา), du nom de la ville d’Ayodhya, en Inde du nord, ville de Rāma, héros de l’épopée du Ramayana. U Thong a pris le nom royal de Ramathibodi (1350-1369).

Ramathibodi a essayé d’unifier son royaume. En 1360, il a déclaré le Bouddhisme theravāda religion officielle d’Ayutthaya et invité des membres d’une sangha (communauté monastique bouddhiste) de Ceylan à établir un nouvel ordre religieux et à propager la foi parmi ses sujets. Il a également compilé un code légal, basé sur le Dharmaśāstra (un texte légal hindou) et la coutume thaïe, qui sont devenus la base de la législation royale. Composée en pâli, langue indo-aryenne des textes du Theravada, elle avait force d’injonction divine. Complété par des arrêtés royaux, le code légal de Ramathibodi est demeuré généralement en vigueur jusqu’à la fin du XIXe siècle.

À la fin du XIVe siècle, Ayutthaya est considérée comme l’entité politique la plus puissante d’Asie du Sud-Est. Dans les dernières années de son règne, Ramathibodi a réussi à s’emparer d’Angkor. Son objectif était de sécuriser la frontière orientale du royaume en devançant les ambitions viêt sur les territoires khmers.

Toutefois, Ayutthaya a souvent dû envoyer des troupes pour mater des rébellions à Sukhothaï ou mener des campagnes contre Chiang Mai, qui continuait de résister à son expansion. Après la mort de Ramathibodi, son royaume est reconnu par la cour de Chine, maintenant sous la dynastie des Ming, comme le successeur légitime du royaume de Sukhothaï.

Ayutthaya n’était pas un État unifié mais plutôt un ensemble de principautés autonomes et de provinces tributaires qui prêtaient allégeance à son roi. Ces territoires étaient gouvernés par des membres de la famille royale. Ils avaient leur propre armée et guerroyaient souvent les uns contre les autres. Le roi devait donc veiller en permanence à ce que les princes du sang ne s’allient pas entre eux contre lui, ou avec les ennemis d’Ayutthaya. Quand éclatait une querelle de succession, les princes rassemblaient leurs troupes et marchaient sur la capitale pour faire valoir leurs droits.

Durant une bonne partie du XVe siècle, Ayutthaya va consacrer son énergie à la péninsule Malaise, où se trouvait Malacca, le port le plus important de l’Asie du Sud-Est. Malacca et les autres États malais au sud de l’ancien royaume de Tambralinga s’étaient progressivement convertis à l’islam au cours du XVe siècle. Les Thaïs échouèrent à soumettre Malacca, qui s’était mise sous la protection de la Chine.

Ayutthaya réussit néanmoins à contrôler l’isthme de Kra, où venaient les marchands chinois en quête de produits de luxe très prisés en Chine.

À partir du XVIe siècle, le royaume d’Ayutthaya fut presque constamment en guerre contre la Birmanie (dynastie Taungû puis dynastie Konbaung) avec des fortunes diverses. Le roi birman Bayinnaung prit la ville en 1569, mais Ayutthaya reprit son indépendance dès 1584 et Naresuan lui redonna toute sa puissance : sous son règne (1590-1605), le royaume atteignit son expansion maximale. Il ne fut abattu que deux siècles plus tard par le roi birman Hsinbyushin (1767).

Un des généraux d’Ayutthaya, Taksin, libéra rapidement le pays (1767-1782). Son successeur Rama Ier est le fondateur de la dynastie Chakri, encore régnante aujourd’hui.

Royauté thaï

Les rois thaïs étaient des monarques absolus, représentants religieux et gouvernants du même siège. Leur autorité était assise sur des qualités idéales qu’ils pensaient posséder. Le roi était le modèle moral, qui personnifiait les vertus de son peuple, et son pays vivait en paix et prospérait en raison de ses actions méritoires. À Sukhothai, selon l’histoire, le roi Ramkhamhaeng entendait les pétitions de n’importe quel sujet qui sonnait la cloche de la porte du palais pour l’appeler, le roi était adoré en tant que père par son peuple. Mais les aspects paternels de la royauté ont disparu à Ayutthaya, où, sous l’influence khmère, la monarchie s’est retirée derrière un mur de tabous et de rituels. Le roi était considéré comme le chakkraphat, terme Sanskrit-Pali pour chakravartin qui par son adhérence aux lois, amène le monde à tourner autour de lui. Comme le dieu hindou Shiva qui est « le Seigneur de l’univers », le roi thaï est également devenu par analogie « le Seigneur de la terre », distingué dans son aspect et digne de ses sujets. Selon l’étiquette raffinée de la cour, une langue spéciale, Phasa Ratchasap, a été employée pour communiquer avec ou au sujet de la royauté.

En tant que devaraja (mot sanskrit signifiant « le roi divin »), le roi est finalement devenu une incarnation terrestre de Shiva et est devenu l’objet d’un culte politico-religieux officié par un corps de Brahmans royaux qui faisait partie d’une escorte bouddhiste de la cour. Dans le contexte bouddhiste, le devaraja était un bodhisattva (un être éclairé qui, par compassion, renonce au Nirvāna afin d’aider les autres). La croyance dans la royauté divine a perduré au XVIIIe siècle, bien qu’à ce moment-là ses implications religieuses avaient un impact limité. L’abbé de Choisy, un Français qui est venu à Ayutthaya en 1685, a écrit que, « le roi a la puissance absolue. Il est vraiment le Dieu des siamois : personne n’ose prononcer son nom. » Un autre auteur du XVIIe siècle, le Néerlandais Van Vliet, souligne que le roi du Siam « a été honoré et adoré par les siens plus qu’un Dieu. »

Une des nombreuses innovations institutionnelles du roi Trailok (1448-1488) a été d’adopter la position de l’uparaja, traduite comme vice-roi ou prétendant au trône, habituellement tenu par le fils aîné ou le plein frère du roi, afin de régulariser la succession au trône, un exploit particulièrement difficile pour une dynastie polygame. En pratique, il y avait un conflit inhérent entre le roi et l’uparaja et de fréquentes contestations de successions.

Développement social et politique

Le roi se trouvait au sommet d’une hiérarchie sociale et politique fortement stratifiée à tous les niveaux de la société. L’unité de base de l’organisation sociale était la communauté de village composé de ménages de familles étendues. D’une façon générale, le chef de village, élu, pilotait les projets communaux. Il conservait les titres de propriété de la terre au nom de la communauté, bien que les propriétaires ruraux pussent la conserver aussi longtemps qu’ils la cultivaient.

Avec des réserves importantes de terre disponible pour la culture, la viabilité de l’État dépendait de l’acquisition et de la commande d’une main-d’œuvre à répartir entre le travail à la ferme et la défense. La population globale était peu nombreuse, estimée à seulement 2,2 millions d’habitants vers 16002. La primauté politique d’Ayutthaya nécessitait une guerre constante, car aucun des états dans la région ne possédant d’avantage technologique, le résultat des batailles était habituellement déterminé par la taille des armées. Après chaque campagne victorieuse, Ayutthaya déportait une partie des peuples vaincus sur son propre territoire, où ils étaient assimilées et ajoutés à la main-d’œuvre locale.

Chaque homme libre devait être enregistré en tant que domestique, ou « phrai », auprès du seigneur local, ou « Nai », pour le service militaire et les corvées de travaux publics sur la terre du fonctionnaire à qui il avait été affecté. Le phrai pouvait également remplir ses obligations de travail en payant un impôt. S’il trouvait le travail obligatoire sous son Nai trop pénible, il pouvait se vendre en esclavage à un Nai plus attrayant, qui payait alors une compensation au gouvernement pour la perte de travail de corvées. Pas moins d’un tiers de la main-d’œuvre au XIXe siècle se composait de phrais.

Présence française au Siam

En 1680, la France obtint le monopole du commerce des épices au Siam. À la suite de la visite à Versailles du père Bénigne Vachet, prêtre des Missions Étrangères de Paris, et convaincu de ce que le roi du Siam Phra Naï (Narai) pouvait être converti au catholicisme, le roi Louis XIV décida en 1685 d’envoyer une ambassade au Siam, dirigée par le chevalier Alexandre de Chaumont. Avec l’aide du père La Chaise, confesseur du roi, les jésuites français purent adjoindre à l’expédition six jésuites mathématiciens qui devaient ensuite rejoindre la Chine, et recueillir sur ce pays toutes les observations utiles au commerce, à la politique, aux sciences et à la religion. Le supérieur de ces six jésuites mathématiciens était le père Tachard, originaire d’Angoulême. L’abbé de Choisy participait également à ce voyage en tant qu’historiographe. Il reçut le sacerdoce au Siam.

Ils arrivèrent en septembre 1685 à Lopburi, où le roi les reçut avec les plus grands honneurs. Le père Tachard, désigné pour aller chercher des missionnaires en Europe, rembarqua avec M. de Chaumont et une ambassade siamoise envoyée auprès de Louis XIV par Phra Naï sur les conseils de son principal ministre Constantin Phaulkon.

Le roi de France dépêcha en 1687 une nouvelle ambassade au Siam, commandée par deux Envoyés Extraordinaires, Simon de La Loubère et Céberet du Boullay, à bord de six navires de guerre. Cette ambassade était aussi une expédition militaire, avec 630 militaires commandés par le comte de Forbin. Le futur musicien André Cardinal Destouches (1672-1749) en faisait partie.

L’armée française tint garnison à Bangkok et Mergui jusqu’à ce qu’une révolution lui fasse quitter le pays en 1689.

Source : Wikipedia

La ville compte donc nombre de temples. Nous en avions sélectionnés quelques-uns, la tenancière de notre hôtel nous en a également recommandés plusieurs.

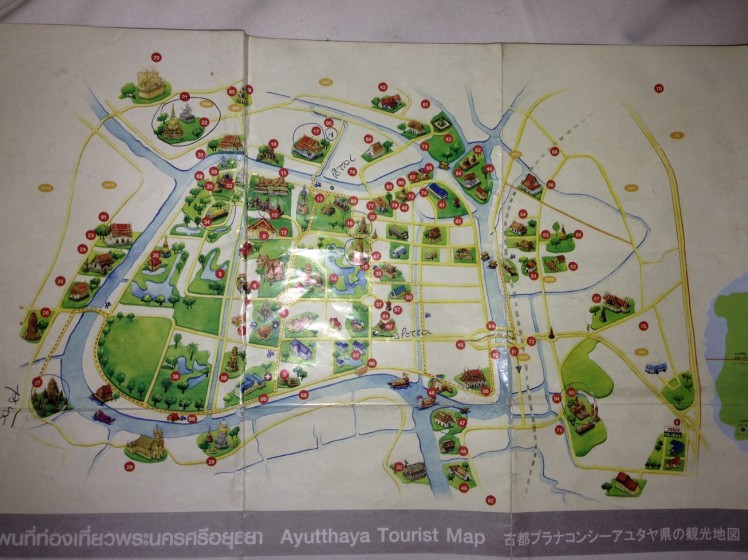

Carte des temples de la ville

Munis d’une carte, nous nous sommes mis en route, Amandine en charge de la navigation, moi au volant, enfin, au guidon, en commençant par le temple le plus éloigné. Circuler dans la ville n’est pas chose très aisée : conduite à gauche, beaucoup de trafic, des directions à prendre pas très intuitives, des thailandais qui respectent le code de la route de façon assez aléatoire, et il faut régulièrement forcer un peu le passage si on ne veut pas se retrouver à attendre pendant de très longues minutes avant de pouvoir s’engager dans un carrefour. Avec un mélange de prudence et de « et puis zut, j’y vais », tout s’est bien passé.

A noter que pour visiter ces temples, qui sont toujours des lieux sacrés, il est important d’être de porter des vêtements chastes. On demande aux visiteurs de ne pas porter de tenue qui serait considérée comme choquante ou provocante : pas de short (dans la pratique, on voit des personnes en porter, mais en tout cas, avec un short ras-des-fesses, le personnel ira prêter une toge afin de s’habiller un peu plus), pas de t-shirt type marcel, et pour approcher des autels, il faut ôter ses chaussures (des tongs sont donc super pratiques).

Nous avons commencé par Wat Yai Chaimongkhon, un temple assez grand et très fréquenté, tant par des visiteurs que par des thailandais. Nous avons pu observer ces derniers alors qu’ils venaient prier, faire des offrandes ou se prosterner devant le Bouddha. On peut aussi y voir un grand Bouddha allongé, qui représente le Bouddha au moment de sa mort. Il y a également des Bouddhas alignés, certains ont été parés de toges par des fidèles en guise d’offrande.

On nous avait aussi conseillé d’aller voir le Wat Panan Choeng. Nous nous y sommes arrêtés, avons fait un peu le tour, vu des autels, mais pas vraiment de ruine impressionnante. Un peu perplexes, nous sommes descendus de notre véhicule et sommes rentrés à l’intérieur du bâtiment central (bâtiment récent) et avons eu le souffle coupé en découvrant dans la pièce principale un immense et impressionnant Bouddha doré. Il avait réellement des dimensions stupéfiantes : 19m de haut ! nombreux étaient les fidèles venus prier. Mais les visiteurs sont accueillis avec des sourires bienveillants.

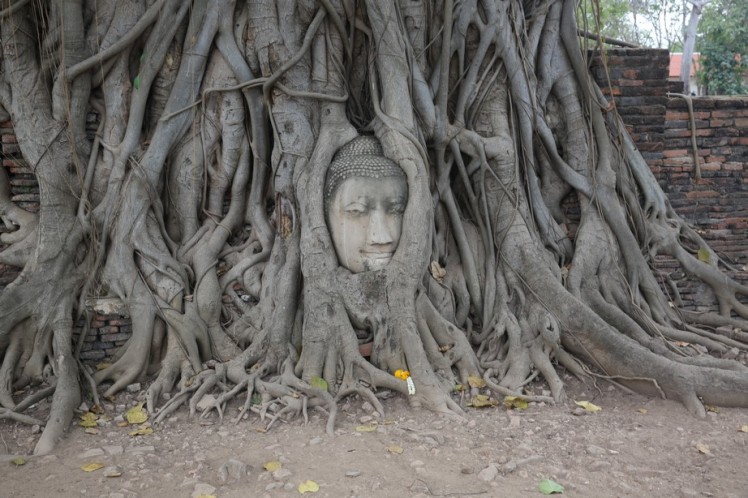

Le temple suivant est une véritable icône de la Thailande : Wat Maha That. Dans ce temple, un arbre de la Bodhi a poussé sur un mur et ses racines ont enserré une tête de Bouddha qu’il garde prisonnière. Ce qui est assez incroyable, c’est que cette tête se trouvait sur le sol, en grandissant, l’arbre s’est emparé d’elle et l’a soulevé du sol pour la conserver là où elle est désormais visible. Cet endroit est effectivement fascinant. A noter que dans de nombreux temples, on peut voir que toutes les statues de Bouddha de taille modeste n’ont plus de tête. La raison en est simple : malheureusement, ces lieux ont été pillés par des vandales sans scrupules. Ne pouvant pas emporter les statues dans leur entièreté, ils ont trouvé plus commode de les décapiter pour ensuite vendre ces têtes à des collectionneurs.

Ensuite, nous nous sommes arrêtés à Wat Ratchaburana. Dans ce temple, l’intérêt principal est de pouvoir admirer des peintures qui se trouvent à l’intérieur de la pagode principale. Malheureusement, ces peintures ont pas mal souffert et c’est assez difficile de pouvoir dire ce qu’elles représentent.

Nous avons ensuite pris la direction de Wat Lokaya Sutha. Ici, c’est un grand Bouddha allongé que l’on peut voir. Contrairement aux autres temples, la visite du lieu n’est pas payante.

Et nous avons fini nos visites de temples à Wat Chaiwatthanaram afin de voir le coucher de soleil. Le soir, nous sommes allés au marché de nuit et nous avons mangé sur place, avec les locaux !

Pour qui nous aimons les ruines et les vieilles pierres, nous avons beaucoup aimé cette journée et les ruines d’Ayutthaya. Il règne sur ces temples une atmosphère magique. Malheureusement, ces temples sont souvent très abîmés et il est clair qu’ils ne reflètent qu’une petite partie de la splendeur qui devait être la leur il y a plusieurs siècles. Nombre de stupas ou de murs se sont effondrés, des inscriptions ou des gravures ont été dégradés par le temps et les lieux ont aussi été vandalisés ou pillés.